はじめに

上宮寺では、菩提寺(旦那寺)が決まっていない方のご葬儀やご法事も承ります。四十九日法要、納骨や初盆(新盆)など、その後の法要も誠意をもってお勤めをさせて頂きます。※お勤めは浄土真宗本願寺派(西本願寺)の作法に則って行います。

仏事に関しても、お気軽にお問い合わせください。

上宮寺の葬儀

愛する人との別れほど切ないことはありません。その悲しみは消えませんが、亡き方を仏さまと慕い、共に歩む道があります。

ご葬儀は、亡きお方との繋がりを結びなおす、大切な儀礼です。

上宮寺では、できる限りご遺族のお気持ちに寄り添い、誠実に対応致します。

どなたのお葬式も承ります。ペット様は応相談。

上宮寺では、菩提寺が決まっていない方の葬儀を承ります。ご希望であれば四十九日(三十五日)法要や納骨法要、初盆などのお勤めもさせていただきます。従前の宗旨宗派は問いません。勤行は浄土真宗本願寺派(西本願寺)の作法に則って行います。

お布施は自由

お布施の金額を決めてこちらから請求するようなことはありません。それぞれのご家庭の事情に応じてご無理のない範囲でお考えいただければ金額の多寡は問いません。

事前相談

もしもの時はいつ来るかわかりません。その時に慌てることのないよう事前に準備をしておけば大きな安心につながります。どんな些細なことでも気軽にお尋ねください。終活相談も随時承っています。首都圏近郊では、浄土真宗のお寺がまだまだ少ないのが現状です。葬儀や法事はもちろんのこと、仏事に関すること、どうぞ何でもお気軽に上宮寺へお尋ねください。

上宮寺境内の、本堂や会館で執り行うことも可能です。

法名について

浄土真宗では「戒名(かいみょう)」とは言わず、「法名(ほうみょう)」と言います。

「法名」は、仏教のみ教えを中心に生きることを決めた人に与えられ、仏弟子であることを表すので、お釈迦さまの「釈」の字をいただき、「釈○○」といたします。故人が帰敬式を受けておられなかった場合は、当住職が帰敬式を行い、葬儀をとりおこないます。院号や、法名に関してもご相談ください。

法名は生前に「帰敬式」を受式してご門主(浄土真宗本願寺派本山・本願寺住職)から頂くことも可能です。ぜひ法名を頂く人生を歩みましょう。

上宮寺の法事(年回忌法要)

【ご法事(年回忌法要)】

定められた年の祥月命日(故人の往生された月のご命日)をご縁として仏法に遇い、仏様のお慈悲、ご縁を大切にするための法要です。

仏さまとのご縁に、始まりはありますが終わりはありません。

「お通夜」「お葬儀」「四十九日」それ以降は「初盆」「一周忌」「三回忌」「七回忌」と、無理のない範囲でお勤めしましょう。

先立たれた方の命に向き合うことは、そのまま自分の命に向き合うことでもあります。ペット様のご法事もご相談ください。

【数え方】

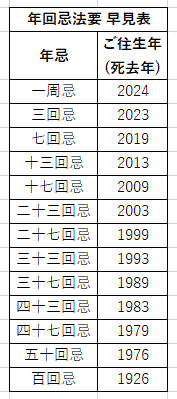

ご往生された年の1年後の祥月命日を一周忌といい、さらにその翌年を三回忌(往生された年を1回として数えるため、2年後)といいます。

その後、七回忌、十三回忌、十七回忌、二十五回忌、三十三回忌、五十回忌とお勤めし、以降は50年ごとにお勤めいたします。※地域によって異なります。

いずれにせよ、ご無理のない範囲でお勤めいたしましょう。その都度ご相談に応じます。

【お勤めする日】

往生された(亡くなられた)日付、またはその前後に、ご家族の集まりやすい日程でお勤めいたします。

※決して、「ご命日を超えてお勤めしてはならない」「三か月をまたいではならない」などとは言いません。ご都合によって日にちがズレようとも、それでも亡き方の思いを大切にし、わが命に向き合うことこそを大切にしております。

年回忌法要早見表

【年会忌法要】をお勤めする年の一覧をご覧いただけます。※現在2025年を基準とする

浄土宗さんの以下のサイトでは、年回忌を計算することが出来ます。参考になさって下さい。

先立たれた方を偲びながら、有縁の方が集まる時間をぜひお作りください。命のつながりの中に、自らの命の居場所を確認しましょう。

お斎(ご法事の後の食事)を上宮寺で行うことも可能です。

上宮寺の仏前結婚式

上宮寺では、仏前結婚式も執り行うことが出来ます。

雅楽の音色に包まれて

厳かな雰囲気でありながら、優しさと温かみを感じる仏前結婚式を挙行いたします。

本堂は、ウェディングドレスも和装も綺麗に似合う空間です。

仏前に結婚の奉告をし、ご縁に感謝する。

結婚式本来の意味を大切にした、いつまでも心に残るセレモニーです。

過去の映像等もお見せすることが出来ますので、お気軽にお問い合わせください。