【ご法事(年回忌法要)】

定められた年の祥月命日(故人の往生された月のご命日)をご縁として仏法に遇い、仏様のお慈悲、ご縁を大切にするための法要です。

仏さまとのご縁に、始まりはありますが終わりはありません。

「お通夜」「お葬儀」「四十九日」それ以降は「初盆」「一周忌」「三回忌」「七回忌」と、無理のない範囲でお勤めしましょう。

先立たれた方の命に向き合うことは、そのまま自分の命に向き合うことでもあります。ペット様のご法事もご相談ください。

【数え方】

ご往生された年の1年後の祥月命日を一周忌といい、さらにその翌年を三回忌(往生された年を1回として数えるため、2年後)といいます。

その後、七回忌、十三回忌、十七回忌、二十五回忌、三十三回忌、五十回忌とお勤めし、以降は50年ごとにお勤めいたします。※地域によって異なります。

いずれにせよ、ご無理のない範囲でお勤めいたしましょう。その都度ご相談に応じます。

【お勤めする日】

往生された(亡くなられた)日付、またはその前後に、ご家族の集まりやすい日程でお勤めいたします。

※決して、「ご命日を超えてお勤めしてはならない」「三か月をまたいではならない」などとは言いません。ご都合によって日にちがズレようとも、それでも亡き方の思いを大切にし、わが命に向き合うことこそを大切にしております。

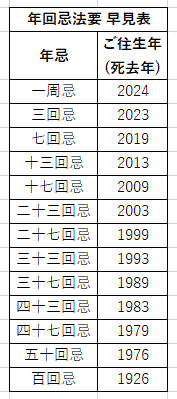

年回忌法要早見表

【年会忌法要】をお勤めする年の一覧をご覧いただけます。※現在2025年を基準とする

浄土宗さんの以下のサイトでは、年回忌を計算することが出来ます。参考になさって下さい。

先立たれた方を偲びながら、有縁の方が集まる時間をぜひお作りください。命のつながりの中に、自らの命の居場所を確認しましょう。

お斎(ご法事の後の食事)を上宮寺で行うことも可能です。