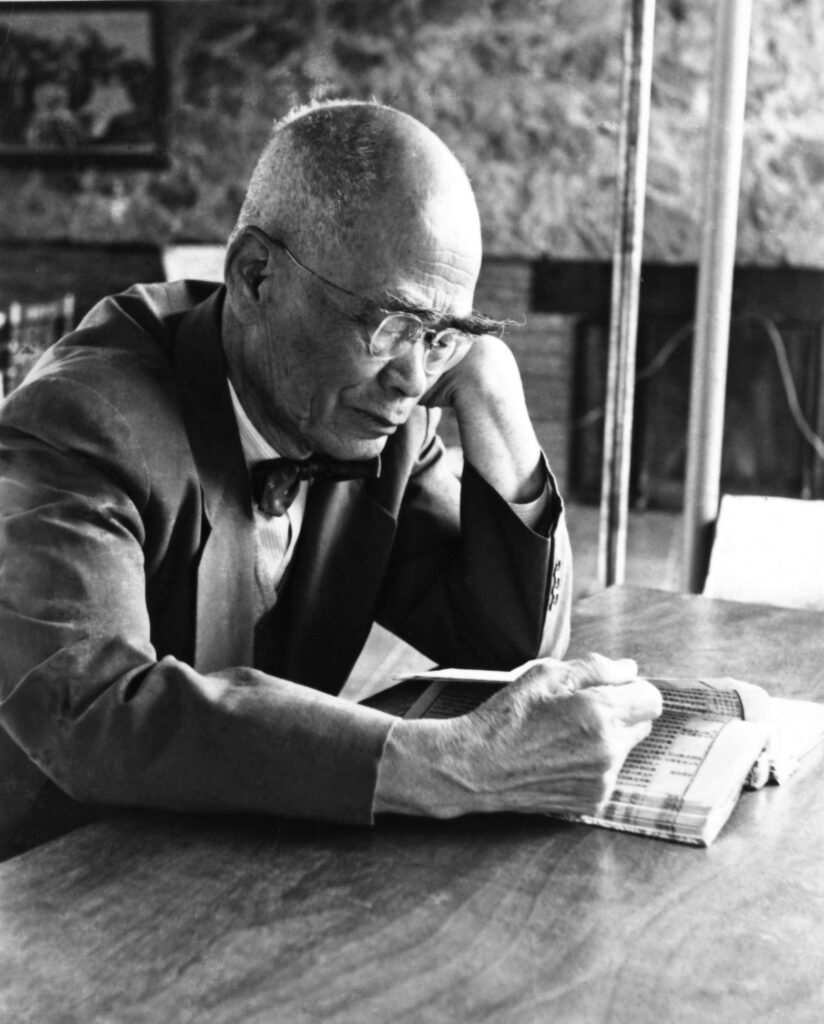

【読書シリーズ📖】『妙好人』鈴木大拙⑤~浄土真宗の感化力~

前回は、キリスト教と浄土真宗とを比較しながら、その共通点と、異なる点を鈴木大拙氏の言葉に依りながら確認しました。

今回は、p24~「1-4_浄土真宗の感化力〜小川仲造とその妻」を読んでいきます。

他力教の長所は妙好人を育て上げたところにあると自分は信ずる。智慧あるものもまたよくこれに赴くのであるが、いわゆる「一文不知の尼入道」といわれる人々の中に特に深く進入して、彼らをして実に他力の体験を味わしめ得るのである。

他力教、浄土真宗の長所は、「妙好人を育て上げたところ」と、鈴木大拙氏は述べられます。悟りに近づき、智慧がある人も到達する境地ではあるが、文字をも知らないような、一般の人にも味わわれているのが他力の体験であるといわれます。

彼らの日用底には、「御思うれしや」とか、「おじひをいただく、ありがたさ」などと、受動的にのみ、かしこまっていないものさえあるのである。禅者も及ばぬと思われるほどの酒洒落落さをも見るのである、また哲学者をも凌ぐ宇宙観を持つのである。能登の栃平ふじさんの場合でも、お茶飲みながら、「この茶の中にも三千世界がこもって居ます」といったり、「石ころ一つにも、草の葉一本にも、御慈悲がいただけます」とか、「法蔵菩薩の御苦労は今日此(こ)の場でござります」とか、 「むし(無始)よりこのかた、この世まで、わたし一人にかかりはて、ああありがたや、なむあみだ」 というような所懐は、尋常一様の信仰からは出て来ない、よほど深く源底を探ったものでないといけない。

ごく普通の生活を送る一般の人であっても、浄土真宗の妙好人は、「哲学者をも凌ぐ宇宙観を持つ」のであるともいわれます。また、「尋常一様の信仰からは出て来ない、よほど深く源底を探ったもの」とも表現されています。鈴木大拙氏がここまでの賛辞を妙好人に与えていることには着目しなければなりません。坐禅を極めた大学者にも一目置かれるような、信仰の深みが妙好人にはあるようです。

(鈴木大拙館HPより)

そしてその深い体験が、修行の結果、到達したものではないことも鈴木大拙氏をして驚かしめたことであったでしょう。一般的な日暮らしを送りながら、普段の生活の中に、「南無阿弥陀仏」とお念仏申しながら生きている人は、実は宇宙と溶け合いながら、世界を味わい、阿弥陀様を喜んでいたのです。

その具体例として挙げられているのが、栃平ふじさんです。以前の投稿でも登場した方です。(鈴木大拙氏がこの本の執筆当時、ご存命の方だったようで、直接聞いた感動もこの文章にはこもっているように思います。)

(画像はイメージ)

その、ふじさんの言葉が以下です。

・「この茶の中にも三千世界がこもって居ます」

・「石ころ一つにも、草の葉一本にも、御慈悲がいただけます」

・「法蔵菩薩の御苦労は今日この場でござります」

・「むし(無始)よりこのかた、この世まで、わたし一人にかかりはて、ああありがたや、なむあみだ」

お茶を飲みながら、宇宙全体を見つめるような発言。

石一つ、草の葉一本に味わうお慈悲。

阿弥陀様の成道前、法蔵菩薩の苦労は、私を場として、私こそを目当てとしたという喜び。

阿弥陀仏の願いを直接に頂くその喜びが、日常の会話の中に、当然のようにふと顔を見せる姿に、鈴木大拙氏は感動したのでしょう。それを、哲学者をも凌ぐ宇宙観と表現されています。

那賀郡都濃村の小川仲造という人の妻チエ が詠んだ歌である。

・行き過ぎ者がまよいでて、 いらぬやきもち、やきました。 やいたか、やかぬか、何十年。 鍋もめげた(壊れた)し、粉もみてた(無くなった)。 注文なしだで、みなそん(損)だ。 そんと、もうけを、一時に、 知らせてもらうた、有難さ、 何とも何とも、このごをん。

「そんともうけを、一時に知らせてもらうた」というようなことは、他力受用の端的である、絶対矛盾の自己同一である。哲学者が一生の智慧を搾って始めての道得底を、何の苦もなく、言いのけてしまう市井の一老婆。――他力宗の感化力の深さが窺われる。

ぜひ、声に出して読みたい文章です。リズムの良さも含めて、ふじさんの息遣いを感じられるような気がしませんか。

「いらぬやきもち」餅とかけての言い回しでしょうか。ずっとずっと求め続けた。求め続けてきたが救われることは無かった。焼き続けた餅は無くなり、鍋まで壊れたが如くの、この悲しみと苦しみ。しかし知らせてもらうことができた。

浄土真宗のお救いは、「注文なし」であった。こちらの計らいは要らなかった。無駄骨であった。しかしその無駄骨を知らせたのも仏様の側であった。

損と儲け。

浄土真宗の教学の中では「二種深信」(にしゅじんしん)とも言われますが、私の迷いの深さと、その私を救いたもう阿弥陀仏のお慈悲は、切り離せません。そしてその迷いを知らせるのも、救いを知らせるのも、阿弥陀様の側です。これを、「他力本願」とも表現してきました。

私よりも先に、私を心配し、私が忘れようとも私を忘れない、そのお慈悲の中にある人生を確認するのが、お念仏を恵まれる、念仏者、妙好人です。どれほど辛い人生であろうと、人に後ろ指をさされようと、人間の評価ではない、お慈悲のものさしの中に、人生を味わいます。それこそを最も豊かな生き方として歩んだのが、妙好人であります。

“【読書シリーズ📖】『妙好人』鈴木大拙⑤~浄土真宗の感化力~” に対して1件のコメントがあります。