【読書シリーズ📖】『妙好人』鈴木大拙⑪~悪魔の行動原理~

前回は、浅原才市さんの言葉を確認しながら、浄土真宗、他力のみ教えの深みを味わいました。

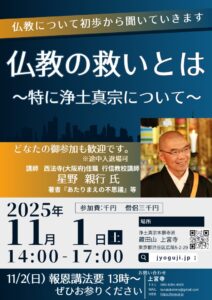

今回は、p38~「2-1_妙好人と日本的霊性なるもの」「敗戦後の日本人に襲い来るもの」を読んでいきます。

敗戦後は色この事を考えさせられる。敗(ま)けてすんだかと思えば、中々そうでない。以前のものよりも、本当の意味での世界戦争が、今にも始まるかのように見える。もともと戦争なるものは、物事を解決するに役立つものでない。丁度酒飲みのようで、ついには酒が酒を飲むことになる。その結果はわれら人間の滅亡だ。理性の上では何もかも善くわかっていて、それで止められないとすると、人事というものは、何か人間以上のもので支配されて行くのではなかろうかとさえ思われる。 これが神だというわけに行かぬなら、悪魔だということになる。悪魔はとうの昔しに片付けられた と思っていたが、どうもそうでないらしい。 科学がすべてを解決するように考えられた時代もあった、今でもそのような夢を見ているものもあろう。純粋科学はとにかくとして、技術の発展は、いつも悪魔の指導下にあるかに思われる。(p38)

戦争を終えてからの世界の情勢をまず述べます。これが書かれたのは、昭和51年よりも前のことなので、戦争の後の、経済がどんどんと成長していた時代のことだったと思います。その時代の雰囲気は、私は粗々としか想像できませんが、どこに向かっているかが、「分かっているようで分かっていない」と、鈴木大拙氏は、見抜かれていたのではないかと思います。

我々は、時に争います。

争う時は、両者とも、「己の正義」を掲げて争います。「私は誤っておりますが争います」という争い方はありません。

その際の、理性が実はあやふやなのだと、言われているように思います。「平和が大事」と皆思いながらも、争いを理性で止められない。その人間をつかさどる存在は、神だろうか。悪魔だろうか。

人間が、自らを台無しにしていくような道を歩むのであれば、行動原理が悪魔なのかもしれません。

理性は感情の奴隷である (スコットランドの哲学者デイヴィッド・ヒューム)

と語ったのは、ヒュームでした。確かにそうですね。行動を取る時、理性によって動くことよりも、感情によって動き出してしまうことの方が多いと思います。

戦争の場合も、お酒の場合も、たばこの場合も、「ダメだ」と頭でわかってはいても、それが行動に繋がるかは別の話です。時と場合によって、心をすぐに、移り変わるのが我々です。

良い悪いのものさしも、好き嫌いのものさしも、その時の私の感情でしかありません。しかしこの感情に、振り回されながら、煩悩の闇から逃げられないのが我々だと、仏様は見抜かれました。

厳しいお言葉ですが、『歎異抄』には、以下のように示されます。

煩悩具足の凡夫、火宅无常の世界は、よろづのことみなもて、そらごとたわごとまことあることなきに、ただ念仏のみぞまことにておはします

動画の稲城選惠和上は、人間の心の不確かさ、あやふやさを、明快に語られております。

“【読書シリーズ📖】『妙好人』鈴木大拙⑪~悪魔の行動原理~” に対して1件のコメントがあります。