【読書シリーズ】『妙好人』鈴木大拙②~栃平ふじ~

前回、鈴木大拙氏の書かれた『妙好人』の序文を読みました。妙好人が多くいることに驚いた鈴木大拙氏と、若林眞人先生のご法話を合わせてお伝えしました。

次は、p11~「1-1_他力観、栃平ふじ」を読んでいきます。

親鸞は『歎異抄』 に、「弥陀の五劫思惟の願をよくよく案ずればひとへに親鸞一人がためなりけり」というが、 なるほどここに宗教経験の本質があると言い得る。宗教は個己の生活だからである。しかし、いそぎ仏になりて、大慈大悲心をもて、思うが如く、衆生を利益することがまた浄土の慈悲であることを忘れてはならぬ。前者は往相回向で、後者は還相回向である。この二つは決して離して考えるべき事項でない、いわゆる車の両輪である。「親鸞一人がため」は、やがて一切衆生のためでなくてはならぬ。親鸞一人が分散して他己の衆生となり、一切の衆生が一かたまりになって「一人の親鸞」 になるのである。が、他力宗(浄土真宗)の長所はすなわちその他力性の強調せられるところにあるので、特に妙好人なる人々は、絶対他力の温泉に、つかりすぎ、ひたりすぎるのである。この点において大いに彼らの徹底したもののあることは認めなくてはならぬ他力宗の感化力の甚深性を思いやるべきであろう。(p14) ※漢字は適宜現代語に改めています。括弧は筆者。

『歎異抄』に登場する、親鸞聖人の言葉を引きながら、妙好人について述べられます。前後の言葉を補うと、

「聖人のつねのおほせには『弥陀の五劫思惟の願をよくよく案ずればひとへに親鸞一人がためなりけり。さればそれほどの業をもちける身にてありけるをたすけんとおぼしめしたちける本願のかたじけなさよ』と御述懐さふらひし」(『歎異抄』後序)

「弥陀の五劫思惟の願をよくよく案ずれば~本願のかたじけなさよ」までが、弟子の唯円に対して、親鸞聖人が仰ったとされる言葉です。「(親鸞)聖人のつねのおほせ」とされています。「常に仰っておりました」と、唯円が語るのです。弟子が師匠を思い出す時、同時に様々な思い出を思い起こされることでしょう。出会いから、別れから。その出会いの尊さを思い出すあのなんともいえない、喜びや哀愁が混じる思いは、みなさん感じたことがあるのではないでしょうか。

思い出すにあたって、師匠である親鸞聖人が、常々、折に触れて仰ってくださったなと、思い起こしたのが、この言葉だったのです。それほどに、親鸞聖人が大事にされ、弟子たちに語ることが多かった言葉です。唯円に対してだけ語られたものではありません。唯円の述懐を通して、これは現代の私に、今、親鸞聖人から語られているものだと頂かないと勿体ないようにも思います。

(「鏡御影」(かがみのごえい)西本願寺HPより)

阿弥陀様の願いとは、「汝を、必ず救ってみせるぞ、凡夫を仏にしてみせるぞ」という、無量寿経に説かれる願いのことであります。全部で四十八ある願いの中で、最も中心が、第十八願でありますよと、生涯かけて伝えてくださったのが、親鸞聖人でもありました。

その願いとは、十方の全ての衆生にかけられたものではあるが、ひとえに、私一人を目当てにした願いなのだと、親鸞聖人が喜んだのです。

「一人とは、なんと傲慢なのだろう。」

「一人とは、自己中心的ではないか?」

と、時に誤解されもするこの言葉ですが、そうではありません。「それほどの業をもちける身にてありける」とあるように、煩悩に苛まれながら、時に相手を傷つけ、自らを見失う我々は、底知れぬ罪業を作ってきました。それによって、生まれ死にを繰り返し、今の人生でも迷っているのです。悟りとは、その迷いを超えて、どんな命をも救いとるはたらきを起こしていくことです。全ての命を平等に見つめ、真実を悟ることを成仏と言います。

この煩悩から作られたような私を、目当てとするお慈悲は、まるで、「私一人を目当てにしたようなものだ」と、罪深さを悲しみつつ、お慈悲の深さを喜ばれた言葉が、この『歎異抄』後序の言葉です。

この喜びを、親鸞聖人以来、浄土真宗の念仏者も味わってきたのです。妙好人もそうです。だからこそ、妙好人とは、他力のお慈悲の温泉に、浸かり、浸るのであると、鈴木大拙氏はここで述べられました。「つかりすぎ」「ひたりすぎ」るのです。

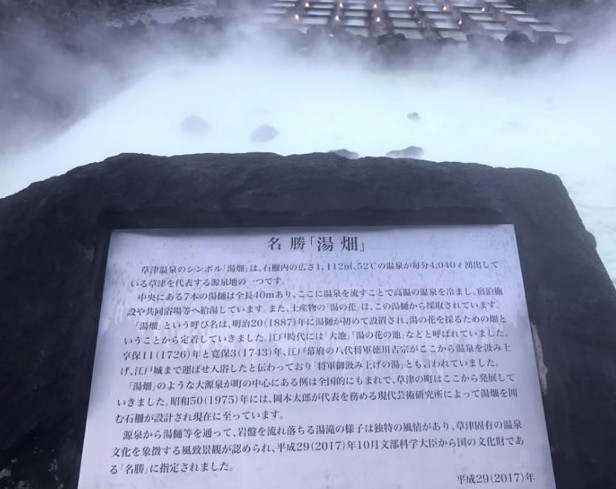

温泉に入ると、気持ち良いです。

温泉につかりながら、ふと見上げると、その温泉の効能が書かれていることがあります。

効能は様々あれど、温泉に浸かる者は皆その効能を自分の体に頂きます。効能表の内容を覚えていようが、覚えていまいが、何も変わりません。その効能を受けるか受けないかの違い目になるのは、その温泉に浸かるかどうか、という点だけです。例えば、「ヒーリング効果」が温泉の効能にあったとして、その効能について読み、その内容を覚え理解した人が、そのヒーリング効果を受けるのかと言えば、それは違います。

「阿弥陀様のお慈悲も同じだよ。どれほど聞いた内容を覚えようが、覚えまいが、こちらの知識はお救いに何にも関係ないよ。ただ、「汝を必ず救って見せる。独りにはしない。」とこの我が身にはたらく、南無阿弥陀仏のお慈悲に、浸かるかどうかです。だから法話なんてものは、テレ―っと聞いて、忘れて帰れ。忘れて帰ろうとも、仏の側が忘れない点を喜ぶんだ」と、お説教くださった深川倫雄和上の言葉を思い出します。

その仏様のお慈悲を喜ぶ妙好人を、鈴木大拙氏は、「つかりすぎ」「ひたりすぎ」ると表現しました。お慈悲に浸かる者は、一番の幸せ者です。私がどれだけ忘れようとも、私を忘れない仏様を頂くのですから。どれほどこの人生が、悲しみに満ちていようと、その私を最大の目当てとしたお救いに、自分の全体重を預けられるのが浄土真宗のお救いです。

そんな浄土真宗をよろこぶ妙好人として、ここで紹介されているのが、栃平ふじ(1896~1965)さんです。

おそらく「とちひら」と読む苗字だと思います。栃平ふじさんは、石川県奥能登の妙好人でありました。この『妙好人』が書かれた時、まだご存命だったようです。ふじさんの詩が紹介されます。

・おやさまの 智慧と慈悲とを いただいて 寝るも起きるも なむあみだ

・おやさまの 懐住まいと 知らなんだ ああありがたや しあわせじゃ なむあみだぶつ

・わたくしは 鬼の子である 親である 慚愧・歓喜のおねんぶつ なむあみだぶつ

・わたくしは 仏の子である 親である 清き歓喜の おねんぶつ なむあみだぶつ

・法蔵とは どこに修行の 場所あるか みんな私の胸の内 なむあみだぶつ

・今日も日暮れで大晦日。明日は夜明けでお正月。なむあみだぶつ

・釈迦弥陀は 慈悲の親です 夫です 貧乏所帯も苦にならず なむあみだぶつ

※適宜現代語に改めています。

「おやさま」とは、阿弥陀様のことであります。子を一心に思い、自らの命以上にこの命を大切にする姿が、阿弥陀様に例えられ、「親様」と表現されてきました。※天理教でも「親様」という言葉が大切にされますが、意味内容は異なります。

これらの詩に、鈴木大拙氏は感動したのです。親の腕の中に抱きとめられ、何の心配もなく親にまかせっきりの日々を過ごす赤ん坊のように、弥陀のお慈悲に包まれて、日々を生き抜く妙好人の姿は、生死の問題を超えた、驚くべき宗教的な境地でありました。

あれごらん 親に抱かれて 寝る赤子 落ちる落ちぬの心配はなし (稲垣瑞剣)

南無阿弥陀仏のお慈悲に包まれる人生は、生きること、死ぬことの、大問題を抱えながらも、さらに大きなものに包まれ、その人生を受け止めていく道であります。

それを、鈴木大拙氏は「らくの境地」と表現されています。