【読書シリーズ📖】『妙好人』鈴木大拙⑦~心理的変態?~

前回は、鈴木大拙氏の分類された『教行信証』系と、『歎異抄』系についてその違いを窺いながら、読みました。

今回は、p29~「1-6_秘事法門ー心理的変態ー人為性」を読んでいきます。

どこの宗教にも、理智的・説明的方向へ進む面と、体得的・肯心自許的な面とがある。(p30)

宗教を考え、分類すると、二面があるそうです。

一つは、理智的・説明的な面。

一つは、体得的・肯心自許的な面。

少し、分かりにくいですね。

最近の言葉で言えば、一つが左脳系・一つが右脳系とも分けられるでしょうか。しかし、これも、難しい気がします。簡潔に言うと、

理智的・説明的な面とは、論理を立てて頭で理解していく面。(説明型)

体得的・肯心自許的な面(肯心自許型)とは、身に体得する理屈を超えた面、と言っても良いと思います。ちなみに、「肯心自許」とは、禅宗で大事に使われる言葉のようです。少し脱線して、文言を確認してみます。

顛倒想滅 肯心自許 (顛倒の想、滅すれば、肯心自ら許す。)

『瑞州洞山良价禪師語録』より

真実をありのままに見ることのできない、煩悩の描く世界を、「顛倒(てんどう)の世界」と言います。

「その煩悩に汚れた心を滅するならば、それは、全存在が自らの存在を肯定するような心になる。」といったところでしょうか。

そのような悟りの表現を、鈴木大拙氏はここで使われています。

肯心自許型とは、

個人的体験面に重きをおくもので、矛盾に充ちた表現をそのままにさらけ出すのが、その特性の一であるといってもよい。「無いから有るのだ」とか、「あさましいからありがたいのだ」などという。(p30)

矛盾にも見える表現をもって、その教えを頂く姿。

説明型は、

説明面の宗教は何とかしてそれに理屈づけをしようと努める。(p30)

言葉をもって理屈で教えを理解する姿。

両者の中、どちらが大切かという話ではありません。言葉尻にとらわれすぎることも、言葉を否定して体験を勧めすぎることも、ある種危険であると指摘されます。

体験ばかりに目が行き、閉ざされた空間で信じることを強制するようなものは、ヒプノティック(睡眠効果)で危険だと述べられます。それは秘事法門ともいわれます。

人を誤った道に踏み入れさせ、異常な意識体の上に成り立つ心であるため、邪義であると一刀両断します。

それに対し、妙好人の信心はいかなるものかと言えば、

他力信心の獲得は、意義的には、一種の唯識論的転依現象である。これは、常の心理態の上に突発して来るものであるから、一種の心理的変態とも考えられる。しかしこの「変態」と思われるものに宗教的意味づけが可能になるには、それに至るまでの準備行動がすでに宗教的なものでなくてはならぬのである。(p30)

と解説されます。一度読んだだけでは、なかなか理解が追い付きませんが、要するに、他力信心には、「回心」(えしん)があり、その回心を成立させる背景には宗教的養育があるのであり、ヒプノティックなものとは一線を画すのであるということではないでしょうか。

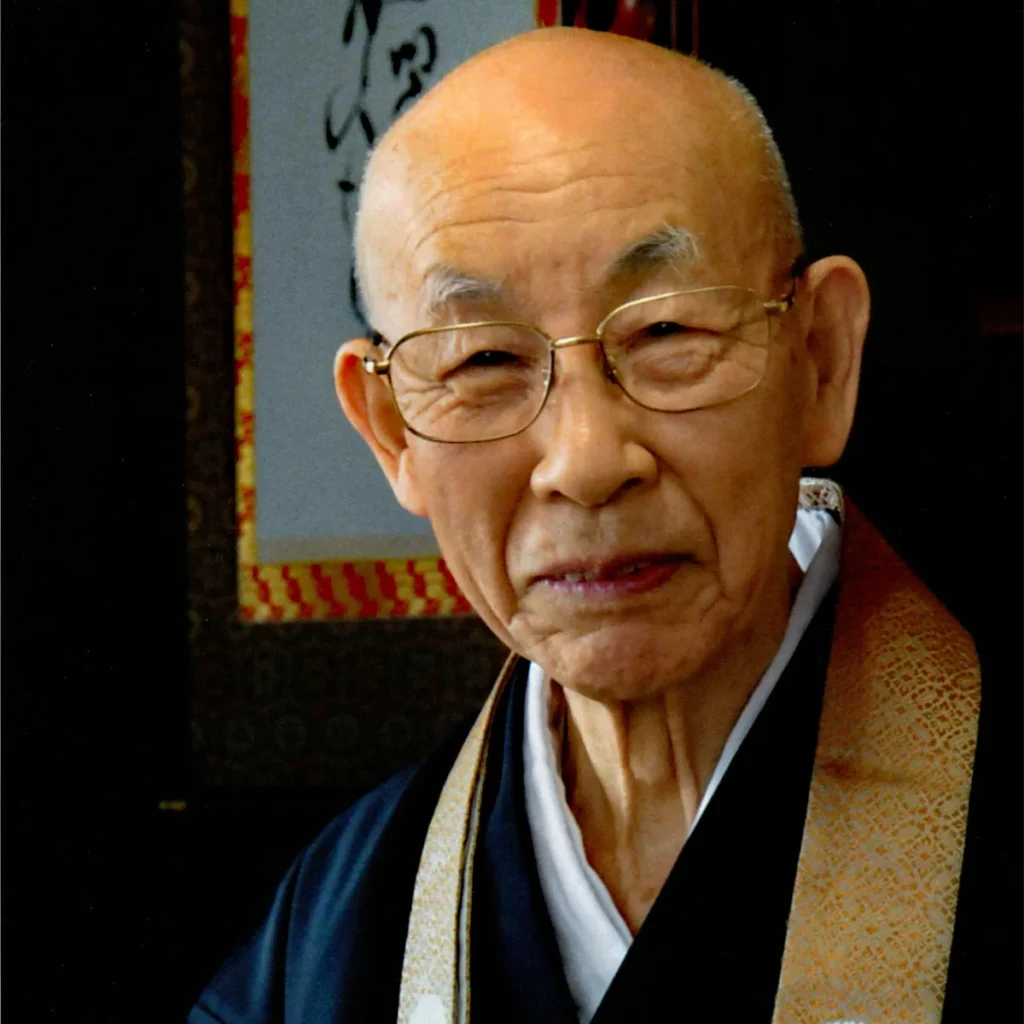

浄土真宗のお救いを味わうには、必ず回心があります。この回心について、梯實圓和上の仰ったことを思い出します。

(行信教校HPより)

「回心」というと、雷に打たれたような信心をイメージするかもしれませんが、そうでない回心もありますよ。緩慢(かんまん)な回心もあります。大きい船を想像してください。あの船が方向転換するには長い時間かかりますよ。しかし必ず最後には方向が転換される。様々な煩悩で作ってきた私たちの過去も、方向変えるには時間かかるんでしょうな。

※筆者が録音で聞いた記憶で書いていますので、細かい文言は異なっている可能性があることご了承ください。

煩悩の拡大こそ、自らが幸福になる道であると勘違いしていた私に、仏様のお慈悲あることを伝え、浄土を目指し仏様を仰ぐ生き方を与えつのが、仏教、浄土真宗です。阿弥陀様によって、仏道を与えられることこそ、この命の意味と方向でありましたと、頷けることは、本当に尊い、人生に本当の意味で向き合った姿ではないでしょうか。

ぜひご覧ください。

“【読書シリーズ📖】『妙好人』鈴木大拙⑦~心理的変態?~” に対して1件のコメントがあります。